11月8日,#官方称已对淘宝霸屏广告展开调查#冲上热搜。11月6日,针对淘宝“双11”期间霸屏广告乱象,杭州市余杭区市场监督管理局证实已收到相关举报,...

2025-11-10 0

你能想象吗?一个被美国科技公司砸下200万美元签约金抢着要的人,博士一毕业,转身就回了国。

不是因为混不下去,也不是因为待腻了,而是因为他说:“我就是想把这事儿干成,在这片土地上。”

这个人叫陈嘉澍,一个看起来文质彬彬的理工男,低调得像隔壁搞科研的邻居。但他干的事,真不简单。他带着一帮海归博士,硬是在毫米波雷达芯片这个几乎被国外巨头垄断的领域,把国产技术从“能用”干到了“世界第一”。

这事听着很燃,其实背后全是汗。说到底,这不是一个人的逆袭,而是一群人用技术打破“卡脖子”的现实。今天这篇文章,就带大家好好唠唠这件事怎么开始的,又是怎么一步步走到今天这一步的。

说实话,像陈嘉澍这样的人才,在海外并不少。他不是天才少年,也不是热搜人物,但他这样的人恰恰撑起了我国科技产业的“筋骨”。

当年他在国外读博期间,就已经有不少知名企业抛来橄榄枝,给出的条件不是“诱人”,是“离谱”——年薪百万美元起,项目经费随便申,甚至提供绿卡“快速通道”。最夸张的时候,有企业直接拍板:人来了,200万美元签约金先到账。

按常理说,这事搁谁都不难选。但他偏偏犹豫了,不是因为钱不够香,是因为心里一直有个声音在响:“做这事,得回国。”

他自己后来提过一个细节,说他在美国实验室搞毫米波雷达芯片时,发现自己每次调试都得受限于别人的测试平台,数据不全,权限也有限。哪怕他是项目核心,也只能跟着流程走,不能拍板。

“那一刻我意识到,核心技术跟核心平台是一回事,不掌握平台,连试错的机会都没有。”——这不是情怀,这是现实。

他说得很实在:“我不是不想留,只是我知道,我想做的事,想让谁用,得在家里干。”

所以毕业那年,他拒了所有offer,没等博士帽凉,就直接买了回国的机票。没有发布会,也没有媒体报道,他就是悄悄回来了,悄悄开始干事。

回国后,陈嘉澍没有进高校,也没进研究所。他直奔产业最核心的技术盲区——车载毫米波雷达芯片。这个领域听起来冷门,其实是智能驾驶的“眼睛”和“耳朵”,没有它,车就等于“瞎了”。

这东西难在哪?简单说,国外早就用砷化镓芯片把这个市场锁死了,价格死贵,还不卖你技术。国产厂商想做,但一靠砷化镓,成本就高得离谱,根本用不起;二靠CMOS工艺,性能就提不上去,跟不上车厂要求。

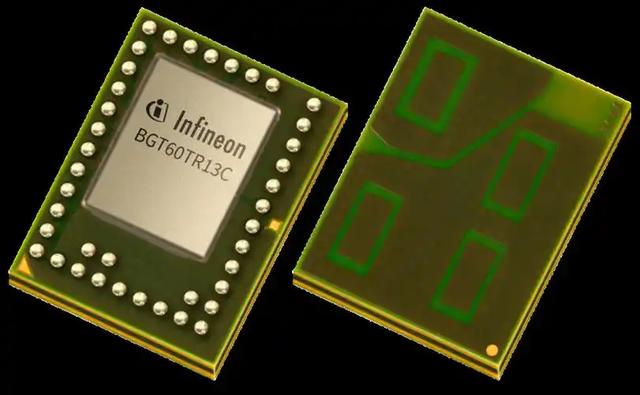

陈嘉澍就带着几个人,干了件“别人说不可能”的事:用CMOS工艺做出性能能打、还能量产的77GHz毫米波雷达芯片。

这个技术转弯说容易,其实技术难度高得离谱。CMOS本来是低成本的,但一上高频,干扰、信号丢失、功率不足的问题就接踵而来。团队几乎住在实验室,一遍遍测试,一次次重构电路板,连节假日都在调试。

最后他们的方案,不仅性能跑赢砷化镓,而且成本直接压到原来的40%。原来一个芯片200美元,现在80美元以下就能搞定。

这一下,国产智能驾驶车厂欢呼了:以前用不起的技术,现在能大范围上车了!

2023年,他们的Alps芯片拿下国家级大奖,成为国内首个车规级毫米波芯片;两年后,Dubhe UWB芯片上线,测距精度突破400米,还被列进IEEE标准。什么概念?这就像以前我们用别人的技术标准,现在我们写入别人必须遵守的规则。

更重要的是,他们没靠外援,全靠自建的实验室、自己搭的测试平台、自己摸索出的封装方案。特别是ROP封装技术,直接解决了毫米波段天线损耗的问题,让探测距离提升了三成。

这不是靠烧钱砸出来的,是靠一群人熬夜熬出来的。

陈嘉澍的公司叫加特兰,现在不少人都听说过。但很多人不知道,这家公司有个特别的特点:核心研发团队80%以上都是海归。

这些人,说白了就是“当初被挖走,如今主动回来的”。他们不是因为国外混不下去了才回来的,而是因为他们知道,如果不回来,这事就永远干不成。

他们像一颗颗拼图碎片,回来后正好拼成一幅完整的图——有人懂算法,有人懂封装,有人懂测试,有人懂标准制定。他们用“回流”,补齐了产业链缺的那几块短板。

国家也没闲着。这几年我国出台了不少相关政策,比如税收减免、研发补贴、技术认证绿色通道等,这些看起来冷冰冰的数字,其实都是他们敢回来的底气。

加特兰这几年芯片出货量已经突破1900万颗,服务30多个国产主流车企,连台岛和东南亚市场都有在用。更厉害的是,他们的芯片还被欧洲几家豪车品牌定点采购——这就不是“替代”了,是“输出”了。

之前我们总说“被卡脖子”,现在陈嘉澍和他的团队就是在用实际行动告诉大家:这脖子不是天生就卡住的,是你硬气了,别人就松手了。

很多人觉得搞技术的人只会对着电脑和仪器,其实不然。技术的背后,是人的选择,是一代代科研人员的坚持。

陈嘉澍团队的实验室,灯几乎不关。有人凌晨两点还在测数据,有人连续48小时调芯片波形。不是加班文化,是因为他们知道,如果今天不推进一步,那技术就永远在别人手里。

他们不讲情怀,但每一个人身上都有种“我不干谁干”的使命感。他们不喜欢被采访,不爱上热搜,但每次成果发布,车企、行业、学术界都在刷屏。

其实这事说简单也简单——200万美元可以请你留下,但一个人想为谁干活,是钱决定不了的。真正让人留下的,不是高薪,是那种“我知道我该回家”的感觉。

今天再看陈嘉澍的选择,很多人会说他“有远见”,也有人说他“赌对了”。但其实,他没赌什么,他只是把自己最擅长的事,放在了最需要的地方。

他不是唯一的,也不会是最后一个。从“星光”芯片的邓中翰,到今天的加特兰,再到越来越多“看似普通”的科研人,他们组成了我国科技崛起的真实底座。

这不是励志故事,也不是高光时刻的炫技展示,而是一个个深夜里亮着灯的实验室,一次次失败后的重启按钮,一群人用脚步丈量出来的技术自主之路。

所以别再问“为什么不留在美国”,因为真正重要的不是留在哪儿,而是干成什么事。

而这件事——我们干成了。

参考资料:

1. 新华网:《中国光子毫米波雷达技术取得突破性进展》2025年1月31日

2. 新浪科技:《载誉而归,加特兰创始人陈嘉澍博士亮相ICCAD-Expo 2024》2024年12月13日

相关文章

11月8日,#官方称已对淘宝霸屏广告展开调查#冲上热搜。11月6日,针对淘宝“双11”期间霸屏广告乱象,杭州市余杭区市场监督管理局证实已收到相关举报,...

2025-11-10 0

各位,更新了magicos10.版本号为10.0.0.113,大小为1.25G我们一起来看一下有哪些亮点1.锁屏长时钟:本次在桌面双指捏合,进人自定义...

2025-11-10 0

SOFC燃料电池系统或有望成为数据中心供电的新解法。AI数据中心快速增长北美电力紧缺算力的尽头是电力。当下,人工智能(AI)的快速发展,带来全球数据中...

2025-11-10 0

你能想象吗?一个被美国科技公司砸下200万美元签约金抢着要的人,博士一毕业,转身就回了国。不是因为混不下去,也不是因为待腻了,而是因为他说:“我就是想...

2025-11-10 0

不知不觉,双11活动已经持续1个月左右,目前也逐渐进入尾声了,不知道大家换上新手机了没,每年的这个阶段,换手机的用户十分多,一方面有很多新机发布,一方...

2025-11-10 0

您好:这款游戏是可以开挂的,软件加微信【添加图中微信】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人...

2025-11-10 16

您好:这款游戏是可以开挂的,软件加微信【添加图中微信】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人...

2025-11-10 7

您好,手机打跑胡子有挂吗这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,需要了解加微【】很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到...

2025-11-10 16

发表评论